Durante un instante,

Rubén, desconcertado, no entendía la razón por la que la conversación que

mantenía con su madre terminó de manera abrupta. No es que la charla fuera de

una profundidad digna de un premio Nobel. Solo hablaban del tiempo, pero era agradable,

sobre todo, teniendo en cuenta que no hablaban desde hacia más de 4 años:

“Todos sabíamos que el

invierno había llegado cuando el tío Manolo trabajaba en el taller que tenía

debajo de su casa”, le decía Rubén a su madre. Y cuando nombró a su tío, fue como si

volviera 50 o 60 años atrás. Su tío Manolo era carpintero y tenía una pierna

ortopédica. Era muy divertido verle, en su bicicleta, pedalear con una sola

pierna. Utilizaba la bicicleta para todo, para el trabajo y para el asueto, para

ir a trabajar y para ir a merendar los domingos por la tarde, a la orilla del

río, actividad que realizaba junto a su cuñado, el papá de Rubén, que en su

bicicleta cargaba en el asiento trasero a Rubén, su hijo mayor, y delante a Amaru,

el pequeño de la casa. El paseo en bicicleta hasta el río era en domingos

alternos, porque era una actividad que se alternaba con las tardes de futbol.

La tarde en el río era

muy agradable. Siempre iban al mismo lugar. A escasa media hora desde su casa. A

un claro entre los árboles a la orilla del rio. Era una zona despejada de

árboles, donde la luz del sol iluminaba el verde de la hierba y las flores

silvestres. El río, fluyendo creaba un sonido relajante y refrescante. En el

aire flotaban los aromas de la vegetación y los pajaritos pasaban trinando

sobre sus cabezas. Era un lugar ideal para descansar o simplemente para estar.

Rubén no sabía, entonces, lo que era la meditación, pero hoy, sin duda,

pensaría que era un lugar ideal para meditar. Sin necesidad de mantras, sin necesidad

de técnicas, solo impregnándose de la pureza del aire, del sonido de la

naturaleza y de la presencia de Dios en cada brizna de hierba.

Nada más llegar los

mayores se sentaban en el césped a hablar de sus cosas, no sin antes dar

instrucciones a los chicos de que no se alejaran demasiado, mientras los

hermanos correteaban y arrojaban piedras al río. A veces, se descalzaban y

entraban al agua. Era muy agradable sentir el frescor del agua en los pies,

aunque eso suponía que terminaran mojados y, cuando eso pasaba, que era con

mucha frecuencia, se encontraban con los gritos que les dedicaba su madre al

llegar a casa. Pero no les importaba mucho, ya estaban acostumbrados.

Los días de futbol se

iban al estadio caminando. No podía ser de otra manera, porque a la salida del

partido comenzaba un peregrinaje por todos los bares que iban encontrando en el

camino. El camino del estadio a casa era largo, tan largo que llegaban a casa

de noche. Los mayores muy alegres y los niños muy aburridos, esperando con

ansiedad el próximo domingo para ir al río.

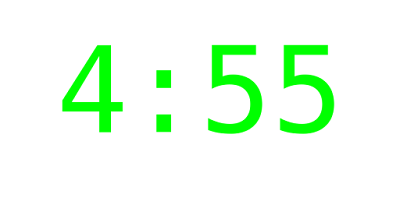

En

esos pensamientos estaba Rubén cuando observó unos números rojos, en lo alto

del techo, separados por dos puntitos que parpadeaban con una frecuencia

constante. Rubén se quedó perplejo mirando los números 4:55, cuando comprendió

todo. Estaba en su cama. Había estado soñando con su madre y los números eran

el reflejo de la hora del reloj que descansaba en la mesita de noche.

“Son

curiosos los sueños”, pensó Rubén, “soñar con mi tío, que murió hace más de 40

años, y con mi madre, que se la llevó la pandemia, en abril del 2020”.

Rubén

se incorporó lentamente, sintiendo el peso de la nostalgia y la tristeza. El

reloj seguía marcando las 4:55, como si quisiera mantenerlo atrapado en ese

momento onírico. La habitación estaba sumida en la penumbra, solo iluminada por

la luz de la luna que se filtraba por las cortinas.

Se

levantó de la cama y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad dormía, ajena a

sus pensamientos y recuerdos. Recordó a su madre, su risa cálida y su ternura.

La pandemia se la había llevado de un día para otro, sin despedidas ni abrazos

finales. Rubén se preguntó si ella también había soñado con él en algún

momento, desde el lugar en que se encontraba ahora. O ¿le veía siempre sin necesidad de soñar?.

Decidió bajar al salón

y prepararse una taza de té. Mientras el agua hervía, miró el reloj de pared

que colgaba en la cocina. Las manecillas marcaban las 4:55. ¿Era una

coincidencia o algo más? ¿Había algún mensaje oculto en esos números

persistentes?

Se sentó en la mesa de

la cocina, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. Cerró los ojos e

intentó recordar más detalles del sueño. Su madre estaba allí, sonriendo, pero

su tío también aparecía, con su característico sombrero y su risa estruendosa.

¿Qué significaba todo eso?

Rubén decidió

escribirlo. Abrió su cuaderno y comenzó a plasmar las imágenes y emociones que

aún flotaban en su mente. Las palabras fluían, y pronto se dio cuenta de que no

solo estaba recordando el sueño, sino también honrando a quienes ya no estaban.

El reloj seguía

marcando las 4:55 cuando Rubén terminó su relato. Se sintió más ligero, como si

hubiera compartido una carga con el papel y la tinta. Quizás los números rojos

en el techo no eran solo una coincidencia. Tal vez eran un recordatorio de que

los sueños y los recuerdos podían converger en un instante, como las manecillas

de un reloj.

Y así, Rubén decidió

que seguiría escribiendo. No solo para él, sino también para su madre y todos

los que se habían ido al otro lado. Porque en esas historias, en esas palabras,

encontraría un consuelo y una conexión que trascendía el tiempo y la distancia.